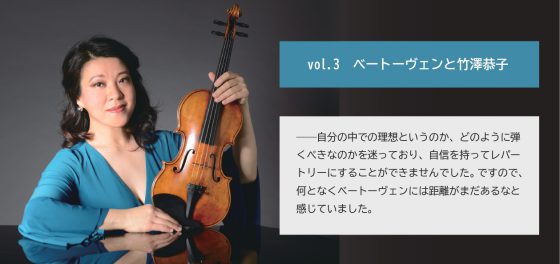

【公 演】竹澤恭子さんインタビュー vol.3〔ベートーヴェンと竹澤恭子〕

2020.09.30

![]()

――2002~03年にかけてベートーヴェンのソナタ全曲演奏に取り組まれたとのこと。その際の思い出や取り組みの中で得たことなどをお聞かせください。

デビュー15周年を機に、大きなプロジェクトに取り組みたいと考えました。ベートーヴェン作品では、それまで協奏曲とソナタ、なかでもソナタは限られた作品しか演奏しておらず、協奏曲も初期にはレパートリーにしていませんでした。むしろ、自分の中での理想というのか、どのように弾くべきなのかを迷っており、自信を持ってレパートリーにすることができませんでした。ですので、何となくベートーヴェンには距離がまだあるなと感じていました。だからこそ当時、10曲あるソナタを全曲とおして弾いてみようと決めたのです。

江口さんとは、高校の時にアスペン音楽祭へ参加して以来の知り合いです。私が留学し、その1~2年後に江口さんもジュリアード音楽院に入学したこともあって、幾度となく共演させて頂きました。いろいろなレパートリーを演奏しましたし、同じマンションに住んでいたこともあって(笑)、音楽活動以外でも家族ぐるみで過ごしていたので、このような大きいプロジェクトに挑む時は、お互いの音楽性や人間性も含めて全てを理解している江口さんだったら安心だと思いました。

プロジェクトの音楽づくりは、意見交換をしながらの共同作業でした。振り返ると手探り状態でしたが、第1番から第10番までの作品の流れや変化を追ったり、1曲ごとの単一の演奏では得られないようなことも全曲を演奏することで感じられて、とても勉強になりました。また、この取り組みによって、ベートーヴェンへの距離が近くなったかなと思えました。

それに、ソナタを演奏してからはある程度自分の目指すところも見えてきて、協奏曲もレパートリーにするなどベートーヴェンを演奏しようと思えるようになりました。

――ベートーヴェンのどのようなところに距離をお感じになったのか、より具体的にお聞かせいただけますか。

ベートーヴェンの音楽は、音楽家としての力量を問われます。特に協奏曲は、数ある有名な作品のようにソリストの妙技を華やかに披露する典型的なヴィルトゥオーゾ的要素があるわけではなく、直球勝負のようなところがあります。つまり、作品を深く理解する骨格になる部分がすごくしっかりしていないと聴衆に響くものがありません。私も20代の頃に弾いてはみたものの、自分の音楽に対する在り方が足りないと感じながらの演奏でした。振り返ると自分が未熟だったということに尽きるのですが、骨格の部分をしっかり作り上げてこの大作を聴かせることができず、まだまだだと思うことばかりでした。

また、協奏曲に至っては限りなく高貴な品格を感じます。この品格を表現するには、当時の私はどのように演奏すれば良いのかがわかりませんでした。やはり、大作になると余計な飾りがそぐわないのだということを真に理解する必要があります。

人々に愛される作曲家としてのベートーヴェン

今年生誕250周年を迎えましたが、200年以上もの長い間、人々を魅了し続けてきた作曲家であると改めて思います。

彼の表現方法は、非常に強いパッションと音楽的緊張感、斬り込むように激しい。これらは当時、斬新な表現であったと言われていますが、他者からの評価を恐れることなく突き進んでいった強い面、それとは正反対な面として平和で美しい音楽の流れがあります。一つの作品にこの両面を秘めていることについて、演奏を重ねるほどすごいことだと感じます。

また、ソナタ作品はもちろん、どの楽曲・楽章をとってもその作品の特徴が見られることも天才的だと思います。

――「ヴァイオリン・ソナタ」は、モーツァルトの時代はヴァイオリンのオブリガート付きピアノ・ソナタとも言われていました。その後に続くベートーヴェンの作品は、このジャンルにおいて過渡期にあったと言われますが、ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタにおける作品の変遷や特徴などをご教示ください。

《第1番》から《第4番》ぐらいまでは、どちらかというとピアノ・パートに比重があります。例えば、大切なテーマはまずピアノが先導してからヴァイオリンが、という順番になっています。また初期の作品は、後期にみられるような激しさというよりはフレッシュで潔さを感じます。

今回も演奏する《第5番「春」》はそれまでとは趣が異なり、魅力的な旋律が初めてヴァイオリンから示され、ヴァイオリンにも徐々に音楽の比重が移行しています。

《第6番》、《第7番》、《第8番》になると、音楽のエネルギッシュな面が際立つようになります。《第7番》のソナタは、曲の冒頭からただならぬ緊張感があり、緊張の糸がずっと続くような雰囲気が第1楽章や最終楽章の中で感じられて、どんどん前に突き進むようなベートーヴェン特有の盛り上がりが見られます。

《第9番「クロイツェル」》は、ソナタの中でも大作で、どの楽章でも激しいドラマティックな面、穏やかな面との両方が表れています。

《第10番》は、《クロイツェル》を作曲してからだいぶ経っているためか特殊な位置にあります。激情や苦しみを経てたどり着いた、心の静けさのような特別な感情の中で作られたように感じます。《第9番》の後にこのような作品が書かれたことは、とても意味があると思います。

――では、ヴァイオリニストの視点からお考えになるソナタ作品における「ピアノ」の役割、また今回のパートナーである江口玲さんについてご紹介ください。

1.ピアノ・パートとの関係

ベートーヴェンに限らず、「ヴァイオリン・ソナタ」は二つの楽器の扱いが対等で、一方の楽器にもう一方が寄り添って付いていく類の音楽ではないので、ヴァイオリンとピアノがピタリと合っていることが良い演奏というわけではありません。もちろん、小品やヴァイオリンがメインの作品であればお互いが同じように呼吸して音楽を作り上げますが、ソナタの場合はこのようなアンサンブルの技術も必要な上、2人のアーティストがイコールの存在で、それぞれが個性を持っていないと音楽がコンパクトになってしまいます。特にベートーヴェンはスケールが大きな作曲家ですので、ピアニストの存在は非常に重要だと考えています。

2.パートナーとしてのピアニスト・江口玲さんとは

今回は、ソナタの中でも名作を選曲しましたが、ヴァイオリニストが頑張って演奏すれば良いわけではなくて、どの作品でもピアニストの存在の大きさが際立ちます。

今回のパートナーである江口さんは、さまざまな音楽づくりが可能なキャパの広さや表現の幅があり、特にデュオのパートナーとしては察知能力が素晴らしい方です。ですから、江口さんのような方と一緒に演奏するということは、このようなものが根底にありつつ音楽を作ることができる安心感があります。

また、私の音楽づくりの方向性をよくご存知ですし、お互いの成長や変化に刺激を受けたり、気兼ねなく意見を交わせます。そういった関係の中で音楽を作り合えるのは非常にやりがいもありますし、作品の一つ一つがどのように出来上がるのか私自身も楽しみになりますね。

協力/ヒラサ・オフィス

取材日/2020年9月2日(水)

(c)公益財団法人相模原市民文化財団